家族がね、横浜行くからなんか買ってきてあげると言うので、イタリアンぽいやつ食べたいとオーダーしたのですよ。それで買ってきてもらったラザニアを食べたんてすが、それが美味しくないのです。まずくはないのですが、美味しくない。

買ってきてくれた家族には感謝しつつ、美味しくなかったのは仕方ないよなあと思い。

ああ、こういうのってあるよなあってことで、映画の面白さに例えて、なんで美味しくなかったのか考察することにしました。美味しくないことにも理由があると思ったので。

なんで美味しくなかったのかを、先に言ってしまうと「無難に作られているから」なんすね。無難とはつまり「角が立たないこと」であり、欠点を無くそうとして作られているから、なんですよ。

変な話ですけども、実は、ハリウッド映画についても、基本コンセプトとしてはそういう方向性で作られるわけで、このデパ地下の惣菜とハリウッド映画は共通点があるわけですよ。

(※ハリウッド映画をディスってると思われるかもしれないので補足すると、この記事でわたしが言っているハリウッド映画とは、正確にはハリウッド映画の成功したテンプレートを使って脚本や演出がつくられている映画のことを指しています)

なんで、無難なの? とか思われると思うのでそれをこのあと説明します。

長く時間をかけて楽しむものを、波の波長で表現する

今回は、料理と映画の話をするわけですが、こうしたものって長く時間をかけて楽しむもので。

刺激で終わるものじゃないですよね。

「!!」じゃなくて「!〜〜⚪︎※→⊆⬛︎⚪︎〜〜?〜〜!」みたいに長い時間楽しみますよね。

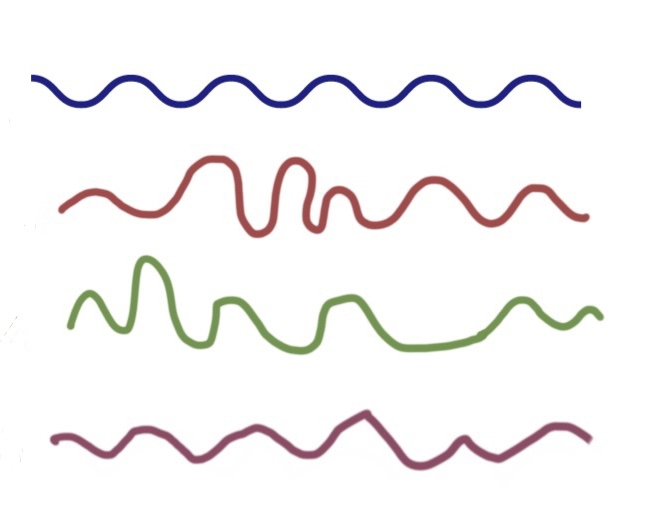

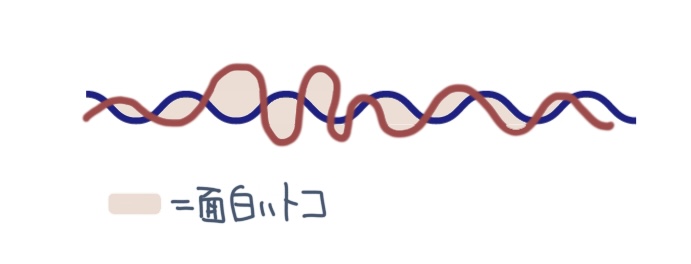

だから、こういうのって「波」で表せると思うんですよ。こういう感じに↓

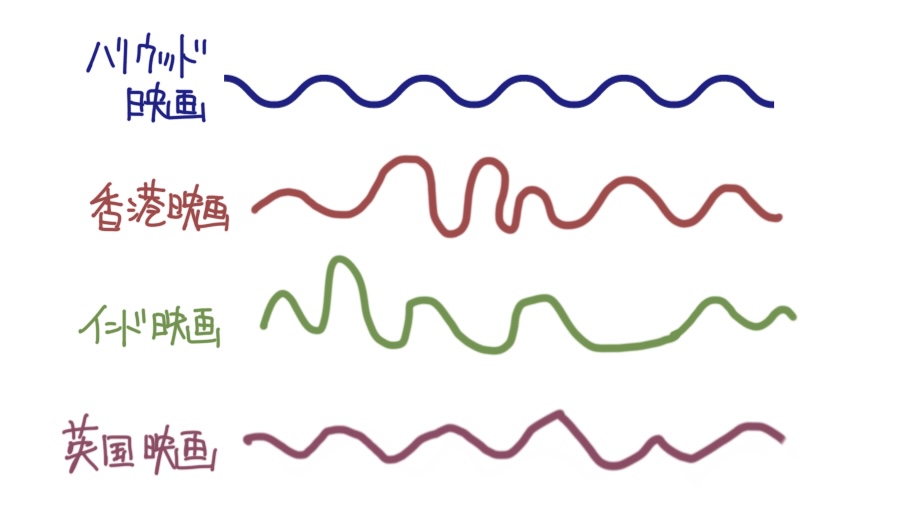

一番上の波と、下の3つを区別して書いてみました。

この青字で書いた波なんですけど。下3つと比べて何が違うか、わかりますでしょうか。

波が一定なんですよ。びっくりしない展開というか「こうきたら次はこうだよね」ってすぐわかる。先が読めるようになる。先がわかるから安心していられる。そういうところが、他と違うところです。

「分からない」とき、人は「整っているもの」に惹かれる

「整っている状態」というものに、人間はまず惹かれます。

その料理に詳しくない、映画に詳しくない、よく知らない、という時。自分に何も知識がない、何も知らない暗闇を歩くことになる時。人は本能的に「整えよう」とします。整然としたルールがあると思って、それを掴もうとするわけです。

だから、あまり「明るくない」ことがらについて、人間は整っている「定番」を知ろうとします。

そこへ、こういう波ですよ。

分かりやすくてありがたい存在ですよ。ああこういうルールなのね、って分かります。

…もう分かりましたよね。この波が、冒頭で言った「デパ地下の惣菜」であり「ハリウッド映画」なんですよ。とりあえずの定番です。失敗にならないものです。欠点がないけども、その代わり良い点も際立たないものです。

ディスってないですよ(笑)。定番って必要なんです。

「デパ地下の惣菜」や「ハリウッド映画」はそういう戦略を選んでいるだけです。

なんでデパ地下の惣菜が美味しくなかったのか、それは「無難に作られているから」という話をしました。

たまたま、無難になっちゃった、わけではないんです。無難でベーシックで尖ったところのない味を、明確に目指しているからこうなったんです。

じゃあなんで無難な味を目指したの? というと、純粋なマーケティング的な判断の結果だと思います。

その方が求める人の人数が多いからです。

考えてもみてください。世の中、いちいち料理の味を確かめる人ばかりではないし、いちいち映画ひとつひとつについて、ああでもないこうでもないという人ばかりではないです。

詳しくない人と、詳しい人の絶対数を比べたら、前者の方が断然、人数が多いですよね。

たから「不味くない」方を目指したんです。至極真っ当な理由です。

分かってくると、今度は飽きる

で、話を続けます。

分かりやすい定番を掴んだ人は、今度は飽きてくるんですよ。一定のルールも分かっちゃうとつまんねーなってなる。なんかちょっと違うのがいいなあってなってくるわけです。

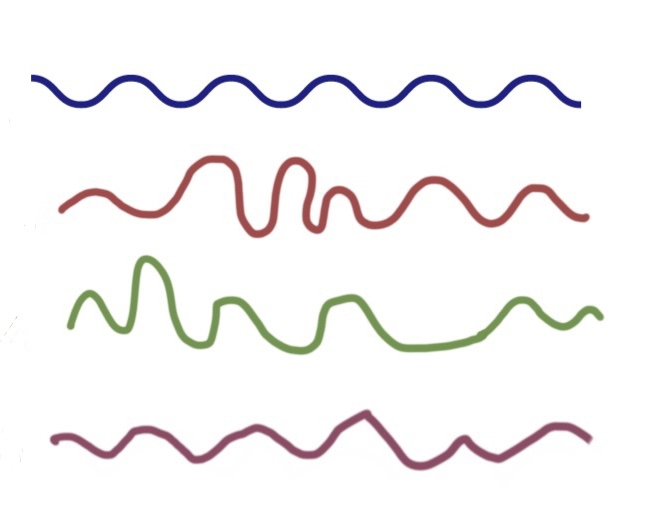

で、少し違う感じのにチャレンジしてみるわけですよ。↑↑

そうすると、定番とのズレを感じるわけです。(図)

あっ、なんかちょっと違う! → 新鮮! →楽しい!

ってなるわけです。

(※楽しいと思わない方は、まだご自分の中にルールが出来てないからです。出来ればズレが楽しくなります)

で、さらにマニアックな方に進んじゃう人はこうなります。

ズレてばっかり! ヤバいわ、これ。可笑し過ぎる。…ってなります。

この段階に進む必要ないですけど、進むとこうなるって話です。

ルールと秩序を手に入れたら、次は混沌が欲しくなるんですよ。

人間って不思議ですよね〜〜!

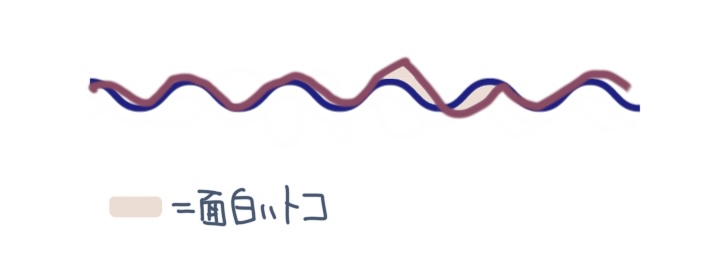

はい、じゃあこれがわたしの場合どうなっているかというと……

こうなってますが、あくまで概念図ですよ(笑)!!

わたしは上に挙げた国の映画がわりと好きなんですけど、こういう認識ですね。最近のインド映画はダイナミック方面に寄ってますんで、ハリウッドテンプレに近づいてるんじゃないかな。90年代ぐらいの作品は、カメラワークとかが斬新すぎて、ロマン・ポランスキーも真っ青(!?)みたいな画面づくりに度肝を抜かれたこともありましたけど。

自分が詳しいと言いたいわけではなくて(わたしより詳しい人なんか世の中に溢れんばかりにいます)

自分しかサンプルがいない1分の1基準で言うと、こうなってるという話です。

ズレの話は、自分で何かをつくってその評価をダイレクトにもらったことがあるひとなら、絶対にわかる概念だと思うんすけどね…。わたしは小説書いてたことがあるので、その感想とかもらうとそのズレを感じましたね。自分が相手に与えているズレを感じるわけですよ。なるほど、そういう風に受け取ってくれて、そういう風に楽しんでくれるんだ〜って思うことがよくありました。

話脱線してきたので今日はこの辺で。

ノールールはなかなか楽しいぞという話でもありました。おしまい。